JR西日本では、新型コロナウイルス感染症の影響により未定としていた、2021年3月期(2020.4.1〜2021.3.31)の通期業績予想を発表しました。

2021年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ:JR西日本

決算短信・説明会資料:JR西日本

(2021年3月期「通期業績予想・配当予想等補足資料」参照)

概要は以下の通りです。

詳細は、上記発表資料等をご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、JR西日本をはじめとした鉄道事業者各社では、利用者数の大幅な落ち込みが続いていることは、このブログでも何度も触れてきたところです。

新型コロナウイルス感染症の影響が見通せないこともあり、JR西日本では今年度の業績予想を未定としていましたが、この度一定の前提を置いて業績予想を算出しました。

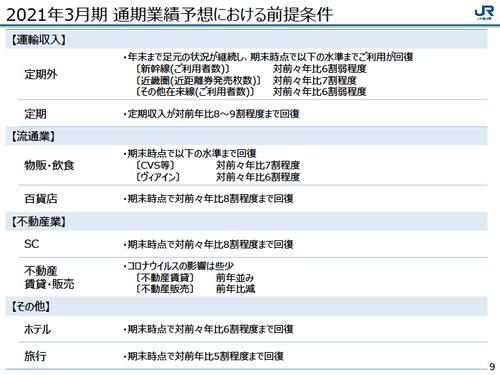

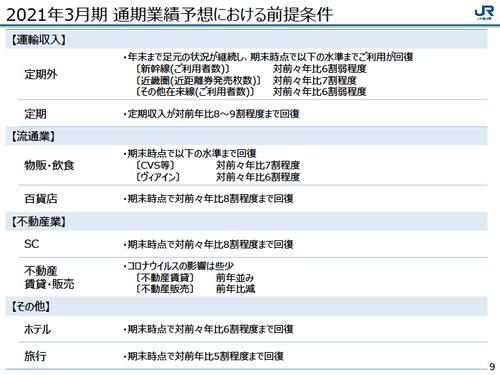

▲2021年3月期業績予想における前提条件

(上記発表資料(https://www.westjr.co.jp/company/ir/pdf/20200916_01.pdf)より引用)

前提条件では、年末まで足下の状況が継続した後、期末(年度末)時点で、定期外では新幹線は対前々年比(新型コロナウイルス感染症の影響前の水準)6割弱程度、近畿圏は同7割程度、その他在来線は6割弱程度、定期では対前年比8〜9割程度までの回復としてみています。

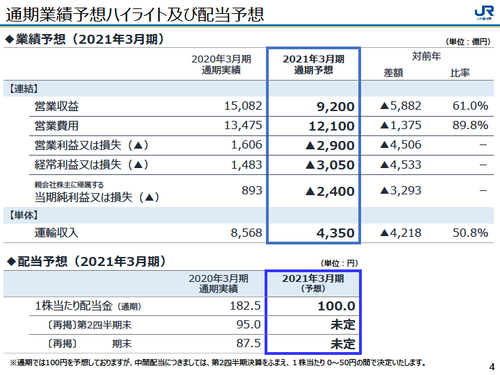

そのような、ある程度の回復を見込んだ条件であっても、2,400億円の赤字(当期純損失)の予想であり、前期では893億円の黒字(当期純利益)と比べると、この3倍強の損失が予想される、非常に厳しい状況が発表されています。

これは、JR西日本としては過去最大の赤字額となっており、今後、安全の確保を前提とした、様々な見直しが実施されることは容易に推察されます。

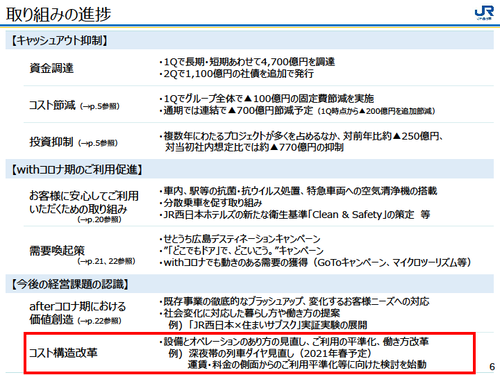

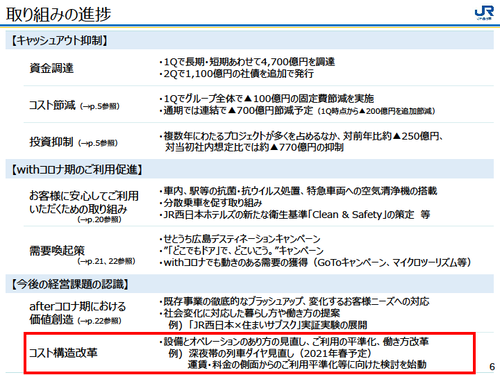

通期業績予想の補足資料でも、コスト削減・投資抑制や、利用促進に加え、今後の経営課題の認識として、設備やオペレーションの見直し等が示されています。

▲取り組みの進捗状況について

(上記発表資料(https://www.westjr.co.jp/company/ir/pdf/20200916_01.pdf)より引用、赤枠は管理人による)

特に注目は、上記発表資料の赤枠部分で、「深夜帯の列車ダイヤ見直し」については、下記記事でご紹介したように、近畿エリアで2021年春に実施することが既に発表されており、今後その具体的な時刻等が発表される運びとなっています。

加えて気になるのが、「運賃・料金の側面からのご利用平準化へ向けた検討を始動」で、コロナ後の利用動向を踏まえ、混雑をなるべく抑制するための運賃・料金の仕掛けを検討していくことが挙げられています。

時間帯別の運賃あるいはポイントバック、指定席の混雑状況に応じた料金設定等が推測されますが、果たしてどのような仕組みが用意されるのか、気になるところであります。

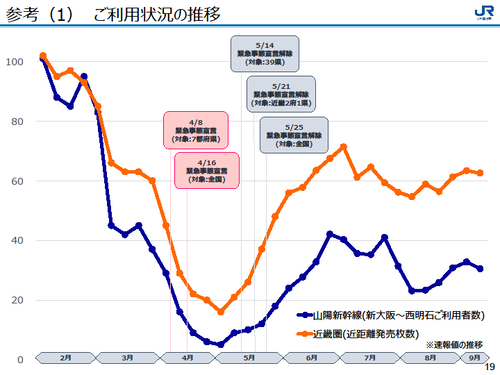

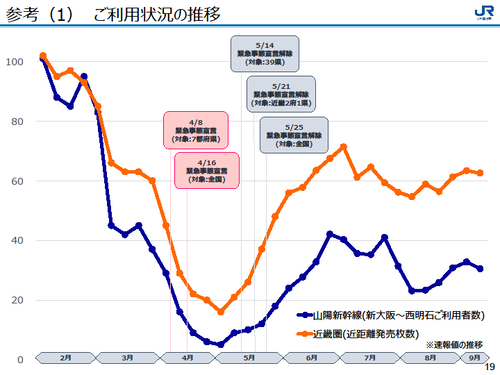

一方、今回の通期業績予想の前提となっている「足下の利用状況」ですが、近畿圏は6割程度の水準である一方、山陽新幹線は3割程度の水準と、やはり中・長距離の出張・旅行といった需要がいまだ低い状況であることが分かります。

▲利用状況の推移

(上記発表資料(https://www.westjr.co.jp/company/ir/pdf/20200916_01.pdf)より引用)

今後、これが定期券はコロナ前の8〜9割程度に戻る、としていますが、通勤需要に関しては既にテレワークによる在宅勤務が続いていることもあって、どの程度戻るのか予断を許さない状況ではないかと考えられます。

出張も同様で、新幹線やその他の地区ではコロナ前の6割程度に戻る、としていますが、現況3割程度の戻り、と考えると、これとてどこまでの水準まで戻るか、心もとない状況、とも考えられます。

そんな中での業績予想ですので、今後の動向によっては、更に厳しい業績予想の変更があり得るかも知れません。

これほどまでに厳しい業績予想、そしてもはやコロナ前の水準までは戻らない需要のことを考えると、いまのダイヤや運賃、といった鉄道サービス全体が、今後大きく変化、しかもそれは縮小や見直しといった、マイナス方向での変化が見られるのは避けられないと思われます。

個人的には、そこまで人は移動を抑制して社会生活を続けていくことが果たして可能なのか、という気もしないでもありません。

とはいえオンライン会議等、もはや移動を必要としない方法が可能になったことから、ある程度は移動を抑制することも可能になってしまった、ともいえるでしょう。

また移動するにしても、感染症のリスクという名の下で、これまで地球環境の点から盛んに言われてきた「公共交通機関を利用しましょう」ということとは真逆の、自家用車等による移動が選ばれるようになってしまうことも、もはや避けられないのではないか、とも思われます。

いずれも個人的に「何だかなあ」とも思うところはあるにせよ、今後そのような方向に進むことは、ある程度避けられないのかな、とも思いますし、それを受けて、各公共交通機関がどのような対応を行ってくるのか、逐次チェックしていきたいところです。

減便や値上げで済むならまだしも、公共交通サービス自体を提供すること自体を止める事業者や線区が現れてくる可能性も、決して無いわけではありません。

公共交通機関が無くなるとなれば、恐らく沿線住民は反対するでしょうが、当の住民が公共交通機関による移動を、「感染症のリスク」とか何とか言って忌避している現状で、その反対意見がどこまで事業者を翻意できるものなのか、と思わざるを得ないのかな、とも感じたりしました。

ともあれ、今回のJR西日本の大幅な赤字という業績予想と課題は、規模は異なれど、鉄道・バス等の公共交通機関に共通であるとも思えますので、それによる影響も今後逐次ご紹介していかないといけないな、とも感じたニュースでありました。

●関連ニュースサイト:

JR東・西が民営化後最大の赤字 今期、東は4180億円 :日本経済新聞

●関連ブログ:

【JR西日本】2020年度の決算見通しを発表…2年半分の利益がなくなる赤字決算へ | 鉄道プレス

↓↓鉄道系ブログ・ニュースポータルサイト「鉄道コム」はこちらをクリック↓↓

2021年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ:JR西日本

決算短信・説明会資料:JR西日本

(2021年3月期「通期業績予想・配当予想等補足資料」参照)

概要は以下の通りです。

●通期業績予想(カッコ内は前期実績、いずれも連結ベース):

・売上高:

9,200億円(1兆5,082億円)

・営業利益・損失

▲2,900億円(1,606億円)

・経常利益・損失

▲3,050億円(1,483億円)

・当期純利益・損失

▲2,400億円(893億円)

▲当期業績予想

(上記発表資料(https://www.westjr.co.jp/company/ir/pdf/20200916_01.pdf)より引用)

●業績予想:

・夏の多客期輸送の状況や、安全の確保を前提としたコスト節減、投資抑制等の対応策も反映し、一定の前提を置いて業績予想を算出。

・基幹事業である鉄道事業の足元のご利用状況が年末まで継続し、その後緩やかに回復するとの想定に基づく。

・対前年で大幅な減収減益、最終赤字の見通し。

詳細は、上記発表資料等をご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、JR西日本をはじめとした鉄道事業者各社では、利用者数の大幅な落ち込みが続いていることは、このブログでも何度も触れてきたところです。

新型コロナウイルス感染症の影響が見通せないこともあり、JR西日本では今年度の業績予想を未定としていましたが、この度一定の前提を置いて業績予想を算出しました。

▲2021年3月期業績予想における前提条件

(上記発表資料(https://www.westjr.co.jp/company/ir/pdf/20200916_01.pdf)より引用)

前提条件では、年末まで足下の状況が継続した後、期末(年度末)時点で、定期外では新幹線は対前々年比(新型コロナウイルス感染症の影響前の水準)6割弱程度、近畿圏は同7割程度、その他在来線は6割弱程度、定期では対前年比8〜9割程度までの回復としてみています。

そのような、ある程度の回復を見込んだ条件であっても、2,400億円の赤字(当期純損失)の予想であり、前期では893億円の黒字(当期純利益)と比べると、この3倍強の損失が予想される、非常に厳しい状況が発表されています。

これは、JR西日本としては過去最大の赤字額となっており、今後、安全の確保を前提とした、様々な見直しが実施されることは容易に推察されます。

通期業績予想の補足資料でも、コスト削減・投資抑制や、利用促進に加え、今後の経営課題の認識として、設備やオペレーションの見直し等が示されています。

▲取り組みの進捗状況について

(上記発表資料(https://www.westjr.co.jp/company/ir/pdf/20200916_01.pdf)より引用、赤枠は管理人による)

特に注目は、上記発表資料の赤枠部分で、「深夜帯の列車ダイヤ見直し」については、下記記事でご紹介したように、近畿エリアで2021年春に実施することが既に発表されており、今後その具体的な時刻等が発表される運びとなっています。

加えて気になるのが、「運賃・料金の側面からのご利用平準化へ向けた検討を始動」で、コロナ後の利用動向を踏まえ、混雑をなるべく抑制するための運賃・料金の仕掛けを検討していくことが挙げられています。

時間帯別の運賃あるいはポイントバック、指定席の混雑状況に応じた料金設定等が推測されますが、果たしてどのような仕組みが用意されるのか、気になるところであります。

一方、今回の通期業績予想の前提となっている「足下の利用状況」ですが、近畿圏は6割程度の水準である一方、山陽新幹線は3割程度の水準と、やはり中・長距離の出張・旅行といった需要がいまだ低い状況であることが分かります。

▲利用状況の推移

(上記発表資料(https://www.westjr.co.jp/company/ir/pdf/20200916_01.pdf)より引用)

今後、これが定期券はコロナ前の8〜9割程度に戻る、としていますが、通勤需要に関しては既にテレワークによる在宅勤務が続いていることもあって、どの程度戻るのか予断を許さない状況ではないかと考えられます。

出張も同様で、新幹線やその他の地区ではコロナ前の6割程度に戻る、としていますが、現況3割程度の戻り、と考えると、これとてどこまでの水準まで戻るか、心もとない状況、とも考えられます。

そんな中での業績予想ですので、今後の動向によっては、更に厳しい業績予想の変更があり得るかも知れません。

これほどまでに厳しい業績予想、そしてもはやコロナ前の水準までは戻らない需要のことを考えると、いまのダイヤや運賃、といった鉄道サービス全体が、今後大きく変化、しかもそれは縮小や見直しといった、マイナス方向での変化が見られるのは避けられないと思われます。

個人的には、そこまで人は移動を抑制して社会生活を続けていくことが果たして可能なのか、という気もしないでもありません。

とはいえオンライン会議等、もはや移動を必要としない方法が可能になったことから、ある程度は移動を抑制することも可能になってしまった、ともいえるでしょう。

また移動するにしても、感染症のリスクという名の下で、これまで地球環境の点から盛んに言われてきた「公共交通機関を利用しましょう」ということとは真逆の、自家用車等による移動が選ばれるようになってしまうことも、もはや避けられないのではないか、とも思われます。

いずれも個人的に「何だかなあ」とも思うところはあるにせよ、今後そのような方向に進むことは、ある程度避けられないのかな、とも思いますし、それを受けて、各公共交通機関がどのような対応を行ってくるのか、逐次チェックしていきたいところです。

減便や値上げで済むならまだしも、公共交通サービス自体を提供すること自体を止める事業者や線区が現れてくる可能性も、決して無いわけではありません。

公共交通機関が無くなるとなれば、恐らく沿線住民は反対するでしょうが、当の住民が公共交通機関による移動を、「感染症のリスク」とか何とか言って忌避している現状で、その反対意見がどこまで事業者を翻意できるものなのか、と思わざるを得ないのかな、とも感じたりしました。

ともあれ、今回のJR西日本の大幅な赤字という業績予想と課題は、規模は異なれど、鉄道・バス等の公共交通機関に共通であるとも思えますので、それによる影響も今後逐次ご紹介していかないといけないな、とも感じたニュースでありました。

●関連ニュースサイト:

JR東・西が民営化後最大の赤字 今期、東は4180億円 :日本経済新聞

●関連ブログ:

【JR西日本】2020年度の決算見通しを発表…2年半分の利益がなくなる赤字決算へ | 鉄道プレス

↓↓鉄道系ブログ・ニュースポータルサイト「鉄道コム」はこちらをクリック↓↓