去る4月28日、JR東日本は2021年3月期決算を発表しました。

決算説明会:JR東日本

決算については、5,779億円(連結)という決算で、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、同社発足以来初となる最終赤字となりました。

その決算説明資料で、気になる記述がありましたので、ご紹介します。

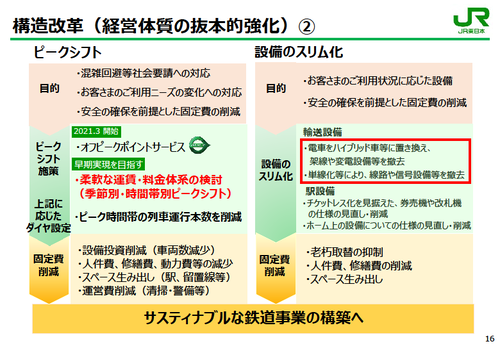

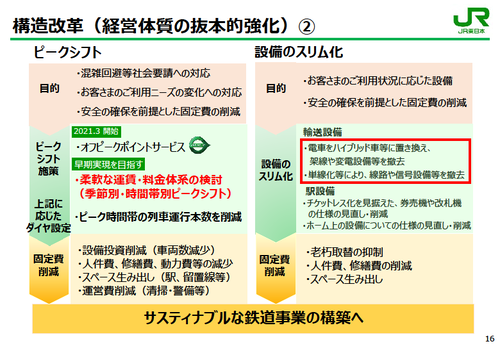

▲JR東日本2021年3月決算 決算説明資料(https://www.jreast.co.jp/investor/guide/pdf/202103guide1.pdf)より引用、赤枠は著者による

「経営体質の抜本的強化」として「設備のスリム化」が挙げられていますが、その中で上記引用の赤枠で記したように、「架線や変電設備等を撤去」(非電化化)や「単線化」といった、具体的なスリム化策が挙げられています。

これまでも、JR東日本に限らず鉄道事業者では遊休設備のスリム化として、列車交換(行き違い)設備の撤去などは実施されてきましたが、今回は更に踏み込んで、電化設備や複線設備の撤去といった施策が盛り込まれています。

電化されたのは、非電化(蒸気・ディーゼル)よりも、よりエネルギー効率の良い電気を使用するため、そして複線化は輸送需要の増加に伴い運転本数を増加させるために実施されてきましたが、今回これらの設備を撤去するということは、非電化化あるいは単線化しても差し支えない輸送実績となってしまった線区が対象となります。

加えて、ただ「利用者が少ない」「列車本数が少ない」線区をやみくもに非電化化・単線化すればよいかというと、そういうわけでもなく、直通運転の有無、車両運用の都合、そして何より「現に電化・複線設備が活用されているか」といった視点も必要になってくるかと思われます。

ところで現在、JR東日本エリアの線区の、電化・複線化の状況がどのようになっているのか。

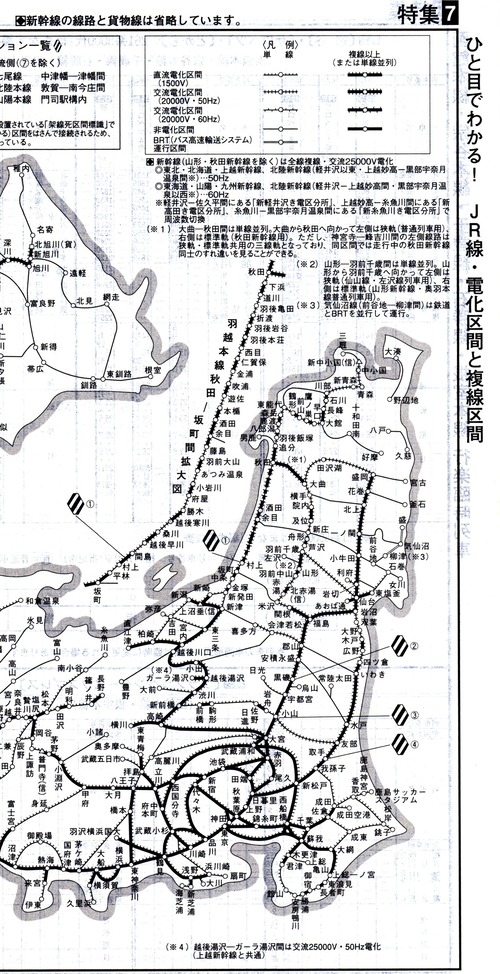

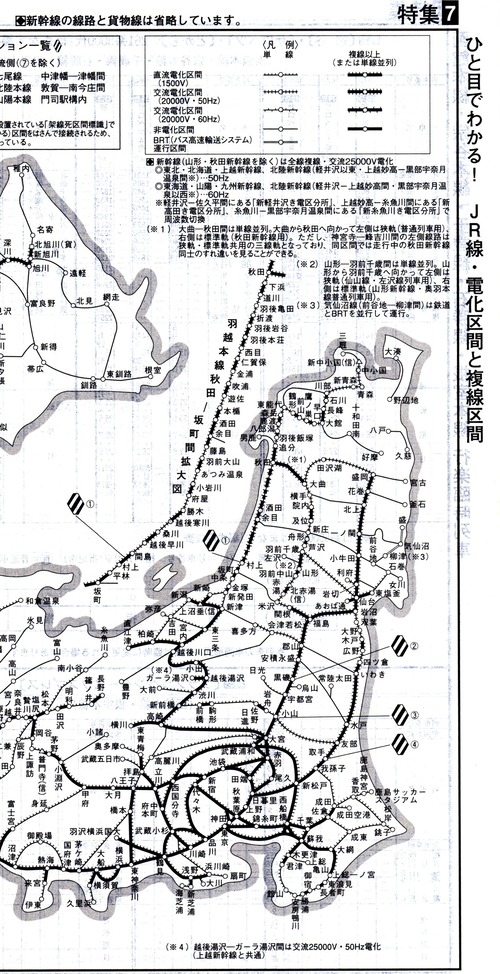

それが分かる資料として、JTB時刻表の2021年3月号に掲載されている「JR線 電化区間と複線区間」という、今回の記事にピッタリの資料を引用したいと思います。

(JTB時刻表2021年3月号より引用)

この「JR線 電化区間と複線区間」という資料は、JTB時刻表の3月号に毎年掲載されている資料で、ダイヤ改正内容とともに、ご覧になった方も多いかと思いますが、今回はこのページも眺めながら、非電化化・単線化があり得る線区について考察したいと思います。

まず「非電化化」についてです。

上記JR東日本決算資料では、「電車をハイブリッド車等に置き換え」とあるので、例えば男鹿線や烏山線のような蓄電池車両を導入することが想定されますが、それ以前に利用者の減少や運用上の都合により、既に多くの列車が気動車等による運行となっている線区も考えられます。

そういう観点から考えると、まず考えられそうなのは、磐越西線の会津若松〜喜多方間でありましょうか。

▲磐越西線・喜多方方面に向かうキハ47形。

現行ダイヤでは、会津若松〜喜多方間の普通列車は15往復設定されています。

このうち電車で運行されているのはわずか2往復(会津若松17:23発・◎23:05発、喜多方◎6:10発、◎17:45発)となっています。

(「◎」は郡山まで直通運転)

それというのも、多くの列車が喜多方以遠(野尻、津川、新津、新潟)への列車であって気動車で運転されていることに加え、利用者の関係もあり、喜多方発着の列車にも気動車が使用されているためであります。

かつては郡山で東北新幹線と接続する快速「ばんだい」にも当駅発着の設定がありましたが、現在設定されている郡山直通の列車は1往復半の普通列車のみとなっています。

仮に現在であっても快速「あいづ」の設定があれば、電化のままとしておく理由もあるでしょうが、そうでなく、専ら通学輸送の輸送力列車としての必要性ならば、同等の輸送力が確保できる両数の気動車に置き換え、なおかつ会津若松での接続を図ることで、この区間を非電化とすることもあり得るのではないか、とも考えましたが、どんなものでしょうか。

勿論、喜多方と、会津若松以東のニーズを十分に考慮する必要はあるのでしょうが、ダイヤが輸送ニーズを反映したものと考えるならば、その流動は現在では決して多くないのではないかとも考えられるだけに、この区間の非電化化はあり得るのかな、とも感じています。

次いで単線化です。

上記の「JR線 電化区間と複線区間」をご覧になって分かるように、単線区間と複線区間が混在した線区があることが分かります。

特徴的なのは、羽越本線と奥羽本線で、国鉄時代において輸送力増強が求められる傍ら、設備投資費用に限りがあったことから、一部区間を複線化することで、投資費用の節減と輸送力増強を両立させた、苦労の跡が見えてくるようであります。

そういった線区でも、その後の新幹線開業、輸送形態の変化等により、複線の設備を持て余しているような区間もあり得るものと考えられます。

一方、羽越本線や奥羽本線(秋田以北)では、日本海側を南北に走る貨物列車の存在もあることから、旅客列車の本数だけを見て安易に単線化できるわけでもなさそうです。

また、貨物列車は旅客列車に比べて長距離を走り、その分ダイヤの遅れも起きうることから、そういった遅れの影響を少しでも抑えるためにも、現在の複線区間を減らすのは、あまり得策でも無さそうに感じます。

そういった観点から考えると、考えられそうな単線化区間として挙げられるのは、奥羽本線の及位(のぞき)〜院内間でしょうか。

▲及位駅に停車する701系電車

▲及位駅駅名標。

隣の院内までが複線区間です。

この区間は、現在こそ1日9往復の普通列車が行き来するだけの閑散区間でありますが、かつては関東と秋田を結ぶメインルートであり、夜行列車の「あけぼの」「津軽」や、特急「つばさ」に加え、貨物列車もこの区間を経由していました。

なぜこの区間だけがピンポイントで複線化されたのか、その理由は分かりませんが、恐らく山形・秋田県境に位置し途中で峠を越えること、また駅間が比較的長いことから輸送力増強の隘路となることから、優先的に複線化されたのではないのでしょうか。

しかしこの奥羽本線も、1982年の東北新幹線開業に伴い首都圏〜秋田の旅客輸送が田沢湖線経由に移転したこと、そして1992年の山形新幹線開業と、その後の新庄延伸に伴い、新庄以南からの直通列車が無くなったことなどから、かつてのメインルートであった頃から列車本数が激減し、現在では上述のとおりわずか9往復の普通列車のみとなっています。

これだけ書くと、逆に今まで複線区間として残存されてきたのが不思議、とも思えますが、一方で複線区間の撤去にもそれなりの費用が必要であることから、積極的に実施する誘因があまり無く、それが故に複線のまま残されてきたのではないかと思われます。

しかし今回、新型コロナウイルス感染症の影響でより一層の設備のスリム化が求められる状況になったことから、複線区間の単線化が検討されるようになったわけで、そうするとこの奥羽本線の及位〜院内というのも、真っ先に対象になってしまうのではないか、とも思った次第です。

上述の「非電化化・単線化」を含めた構造改革は、2027年度(今から6年後)へ向かってのコスト削減として掲げられています。

そうすると、それまでにどこかの線区で非電化化・単線化が実施される、あるいは実施の目処が明らかになっている可能性はあります。

いずれも、線区の廃止とは違い、輸送サービスの大きな見直しを利用者に強いるものでもないので、早晩実施される可能性もありそうですが、特に「単線化」については、時刻表上も多少の運転時刻の変更程度しか変化が分からない可能性はありますし、それが故に、報道向けの発表資料も発出されない可能性もあります。

それだけに、今後は毎年JTB時刻表に掲載される「JR線 電化区間と複線区間」に、より一層の注意を払う必要があるのかな、とも感じた次第であります。

単線化は、第二次世界大戦中、不要不急のレール等の供出ということで実施されたことがあるようです。

また非電化化は、利用者が大きく減少した線区の、運行コストの適正化から実施された歴史もあるようです。

今回のJR東日本の非電化化・単線化は、むしろ鉄道輸送サービスを持続可能なものにするためのスリム化、という印象を受けますが、JR東日本がこれらの施策を考える必要に迫られるとは、やはり新型コロナウイルス感染症とアフターコロナの影響は非常に大きいな、と感じた次第でありました。

【関連ニュースサイト】

JR東日本が「非電化、単線化」を推進へ。ローカル線の設備をスリムに | タビリス

(本記事では、「非電化化」は当記事でご紹介した磐越西線・郡山〜喜多方の他、奥羽線・新庄〜大曲間、仙石線・高城町〜石巻間、越後線、弥彦線を、「単線化」は信越本線・高崎〜横川、上越線・水上〜越後湯沢と、割と広汎に予想しています。)

↓↓鉄道系ブログ・ニュースポータルサイト「鉄道コム」はこちらをクリック↓↓

決算説明会:JR東日本

決算については、5,779億円(連結)という決算で、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、同社発足以来初となる最終赤字となりました。

その決算説明資料で、気になる記述がありましたので、ご紹介します。

▲JR東日本2021年3月決算 決算説明資料(https://www.jreast.co.jp/investor/guide/pdf/202103guide1.pdf)より引用、赤枠は著者による

「経営体質の抜本的強化」として「設備のスリム化」が挙げられていますが、その中で上記引用の赤枠で記したように、「架線や変電設備等を撤去」(非電化化)や「単線化」といった、具体的なスリム化策が挙げられています。

これまでも、JR東日本に限らず鉄道事業者では遊休設備のスリム化として、列車交換(行き違い)設備の撤去などは実施されてきましたが、今回は更に踏み込んで、電化設備や複線設備の撤去といった施策が盛り込まれています。

電化されたのは、非電化(蒸気・ディーゼル)よりも、よりエネルギー効率の良い電気を使用するため、そして複線化は輸送需要の増加に伴い運転本数を増加させるために実施されてきましたが、今回これらの設備を撤去するということは、非電化化あるいは単線化しても差し支えない輸送実績となってしまった線区が対象となります。

加えて、ただ「利用者が少ない」「列車本数が少ない」線区をやみくもに非電化化・単線化すればよいかというと、そういうわけでもなく、直通運転の有無、車両運用の都合、そして何より「現に電化・複線設備が活用されているか」といった視点も必要になってくるかと思われます。

ところで現在、JR東日本エリアの線区の、電化・複線化の状況がどのようになっているのか。

それが分かる資料として、JTB時刻表の2021年3月号に掲載されている「JR線 電化区間と複線区間」という、今回の記事にピッタリの資料を引用したいと思います。

(JTB時刻表2021年3月号より引用)

この「JR線 電化区間と複線区間」という資料は、JTB時刻表の3月号に毎年掲載されている資料で、ダイヤ改正内容とともに、ご覧になった方も多いかと思いますが、今回はこのページも眺めながら、非電化化・単線化があり得る線区について考察したいと思います。

非電化化

まず「非電化化」についてです。

上記JR東日本決算資料では、「電車をハイブリッド車等に置き換え」とあるので、例えば男鹿線や烏山線のような蓄電池車両を導入することが想定されますが、それ以前に利用者の減少や運用上の都合により、既に多くの列車が気動車等による運行となっている線区も考えられます。

そういう観点から考えると、まず考えられそうなのは、磐越西線の会津若松〜喜多方間でありましょうか。

▲磐越西線・喜多方方面に向かうキハ47形。

現行ダイヤでは、会津若松〜喜多方間の普通列車は15往復設定されています。

このうち電車で運行されているのはわずか2往復(会津若松17:23発・◎23:05発、喜多方◎6:10発、◎17:45発)となっています。

(「◎」は郡山まで直通運転)

それというのも、多くの列車が喜多方以遠(野尻、津川、新津、新潟)への列車であって気動車で運転されていることに加え、利用者の関係もあり、喜多方発着の列車にも気動車が使用されているためであります。

かつては郡山で東北新幹線と接続する快速「ばんだい」にも当駅発着の設定がありましたが、現在設定されている郡山直通の列車は1往復半の普通列車のみとなっています。

仮に現在であっても快速「あいづ」の設定があれば、電化のままとしておく理由もあるでしょうが、そうでなく、専ら通学輸送の輸送力列車としての必要性ならば、同等の輸送力が確保できる両数の気動車に置き換え、なおかつ会津若松での接続を図ることで、この区間を非電化とすることもあり得るのではないか、とも考えましたが、どんなものでしょうか。

勿論、喜多方と、会津若松以東のニーズを十分に考慮する必要はあるのでしょうが、ダイヤが輸送ニーズを反映したものと考えるならば、その流動は現在では決して多くないのではないかとも考えられるだけに、この区間の非電化化はあり得るのかな、とも感じています。

単線化

次いで単線化です。

上記の「JR線 電化区間と複線区間」をご覧になって分かるように、単線区間と複線区間が混在した線区があることが分かります。

特徴的なのは、羽越本線と奥羽本線で、国鉄時代において輸送力増強が求められる傍ら、設備投資費用に限りがあったことから、一部区間を複線化することで、投資費用の節減と輸送力増強を両立させた、苦労の跡が見えてくるようであります。

そういった線区でも、その後の新幹線開業、輸送形態の変化等により、複線の設備を持て余しているような区間もあり得るものと考えられます。

一方、羽越本線や奥羽本線(秋田以北)では、日本海側を南北に走る貨物列車の存在もあることから、旅客列車の本数だけを見て安易に単線化できるわけでもなさそうです。

また、貨物列車は旅客列車に比べて長距離を走り、その分ダイヤの遅れも起きうることから、そういった遅れの影響を少しでも抑えるためにも、現在の複線区間を減らすのは、あまり得策でも無さそうに感じます。

そういった観点から考えると、考えられそうな単線化区間として挙げられるのは、奥羽本線の及位(のぞき)〜院内間でしょうか。

▲及位駅に停車する701系電車

▲及位駅駅名標。

隣の院内までが複線区間です。

この区間は、現在こそ1日9往復の普通列車が行き来するだけの閑散区間でありますが、かつては関東と秋田を結ぶメインルートであり、夜行列車の「あけぼの」「津軽」や、特急「つばさ」に加え、貨物列車もこの区間を経由していました。

なぜこの区間だけがピンポイントで複線化されたのか、その理由は分かりませんが、恐らく山形・秋田県境に位置し途中で峠を越えること、また駅間が比較的長いことから輸送力増強の隘路となることから、優先的に複線化されたのではないのでしょうか。

しかしこの奥羽本線も、1982年の東北新幹線開業に伴い首都圏〜秋田の旅客輸送が田沢湖線経由に移転したこと、そして1992年の山形新幹線開業と、その後の新庄延伸に伴い、新庄以南からの直通列車が無くなったことなどから、かつてのメインルートであった頃から列車本数が激減し、現在では上述のとおりわずか9往復の普通列車のみとなっています。

これだけ書くと、逆に今まで複線区間として残存されてきたのが不思議、とも思えますが、一方で複線区間の撤去にもそれなりの費用が必要であることから、積極的に実施する誘因があまり無く、それが故に複線のまま残されてきたのではないかと思われます。

しかし今回、新型コロナウイルス感染症の影響でより一層の設備のスリム化が求められる状況になったことから、複線区間の単線化が検討されるようになったわけで、そうするとこの奥羽本線の及位〜院内というのも、真っ先に対象になってしまうのではないか、とも思った次第です。

非電化化・単線化は2027年までに実施か

上述の「非電化化・単線化」を含めた構造改革は、2027年度(今から6年後)へ向かってのコスト削減として掲げられています。

そうすると、それまでにどこかの線区で非電化化・単線化が実施される、あるいは実施の目処が明らかになっている可能性はあります。

いずれも、線区の廃止とは違い、輸送サービスの大きな見直しを利用者に強いるものでもないので、早晩実施される可能性もありそうですが、特に「単線化」については、時刻表上も多少の運転時刻の変更程度しか変化が分からない可能性はありますし、それが故に、報道向けの発表資料も発出されない可能性もあります。

それだけに、今後は毎年JTB時刻表に掲載される「JR線 電化区間と複線区間」に、より一層の注意を払う必要があるのかな、とも感じた次第であります。

単線化は、第二次世界大戦中、不要不急のレール等の供出ということで実施されたことがあるようです。

また非電化化は、利用者が大きく減少した線区の、運行コストの適正化から実施された歴史もあるようです。

今回のJR東日本の非電化化・単線化は、むしろ鉄道輸送サービスを持続可能なものにするためのスリム化、という印象を受けますが、JR東日本がこれらの施策を考える必要に迫られるとは、やはり新型コロナウイルス感染症とアフターコロナの影響は非常に大きいな、と感じた次第でありました。

【関連ニュースサイト】

JR東日本が「非電化、単線化」を推進へ。ローカル線の設備をスリムに | タビリス

(本記事では、「非電化化」は当記事でご紹介した磐越西線・郡山〜喜多方の他、奥羽線・新庄〜大曲間、仙石線・高城町〜石巻間、越後線、弥彦線を、「単線化」は信越本線・高崎〜横川、上越線・水上〜越後湯沢と、割と広汎に予想しています。)

↓↓鉄道系ブログ・ニュースポータルサイト「鉄道コム」はこちらをクリック↓↓